특히 이건 표절이고, 저건 표절이 아니라고 딱 부러지게 구분해주는 기준이 없기 때문에 저작권 침해 여부를 판단하는 과정에서도 수많은 논의와 논쟁이 오고 간다. 그렇다면 도대체 어디까지를 표절로 봐야 하는가, 넥슨의 게임 개발자 컨퍼런스인 NDS 13에서 이 부분이 화두로 등장했다.

▲ 넥슨 법무팀 김정만 대리

넥슨 법무팀 김정만 대리는 25일 코엑스에서 열린 NDC 13에서 ‘표절과 창작의 경계에서 서다’를 주제로 한 강연을 진행했다. 본격적인 이야기를 시작하기 전 김 대리는 ‘표절’과 ‘저작권 침해’의 정확한 개념을 잡는 시간을 가졌다.

우선 표절은 타인의 창작물을 마치 자기 것처럼 훔치는 행위다. 이어서 저작권 침해는 타인의 저작물을 허락 없이 도용하는 것이다. 또한 저작물을 이용해 다른 창작물을 만들어낼 때만 문제시되는 표절과 달리 무단으로 저작물을 이용하거나, 저작자의 허가 없이 저작물을 외부에 공개하는 행위도 저작권 침해에 해당한다.

콘서트를 예로 들면, 아무런 변형 없이 특정 노래를 불러도 원 저작자의 허가가 없었다면 저작권 침해 소지가 있다고 판단된다. 하지만 다른 가수의 노래를 본인의 것처럼 꾸미지는 않았기에 표절이라고 볼 수는 없다. 다시 말해 표절은 원 저작물로 다른 창작물을 만드는 과정에서만 발생한다면, 저작권 침해는 창작물을 순수하게 활용하는 과정에서도 문제시될 수 있다.

게임의 저작권, 어디까지가 보호범위인가?

그렇다면 ‘저작물’이란 도대체 어떤 것을 지칭하는가? 넥슨 김정만 실장은 ‘저작물’을 창작자의 최소한의 개성이 반영된 사상 혹은 표현이라 정의했다. 즉, 창작자의 개성이 반영된 독창적인 표현을 ‘저작물’이라 보는 것이다.

이를 게임으로 갖고 오면 MMORPG, FPS와 같은 장르나 키보드-마우스를 이용한 조작과 같은 컨트롤러, 스포츠, 판타지, 무협과 같은 범위가 넓은 소재, 복수-배신-우정 등의 광범위한 주제 등은 저작물이 아니다. 그러나 게임 캐릭터나 시나리오, 던전 디자인과 같이 창작자의 개성이 반영된 부분은 저작물로 인정될 수 있다.

이러한 부분을 잘 이해할 수 있는 사례가 ‘테트리스’와 ‘미노’ 간의 저작권 분쟁이다. 당시 법원은 ‘테트리스’의 다음과 같은 부분을 저작권 보호대상으로 판결했다. 게임이 시작되기 전 여분의 블록이 놓여 있는 것, 가로 10칸 세로 20칸으로 구성된 놀이공간의 크기, 블록이 떨어질 장소를 미리 보여주는 ‘그림자’ 표시, 다음에 떨어질 조각을 보여주는 것, 블록이 다른 블록과 합쳐질 경우 블록의 색이 변하는 것, 게임이 끝날 때 게임판을 자동으로 채우는 네모 모양이 등장하는 것 등이다.

▲ '테트리스(좌)'와 '미노(우)'의 비교분석 이미지 (자료출처: 한국저작권위원회)

넥슨 김정남 대리는 “이 판례에서 단순히 ‘블록을 쌓아 줄을 제거하며 점수를 얻는’ 통상적인 규칙은 저작권 보호범위 내에 있는 표현으로 보지 않았다”라며 “이처럼 게임의 저작권 침해 여부를 가리기 위해서는 보다 다각적인 분석이 요구된다”라고 설명했다.

그렇다면 모든 ‘표현’은 저작물로 인정될 수 있는 것인가? 넥슨의 김정남 대리는 창작자의 개성이 반영된 표현이라도 저작권 보호범위에서 제외되는 경우가 있다고 밝혔다. MMORPG의 표준으로 자리잡은 ‘WASD’ 조작에 저작권이 있다면 해당 장르의 신작을 제작하는 업체는 이 조작방식에 저작권을 보유한 업체와 일일이 라이선스 계약을 체결해야 한다. 다른 조작법을 만들고 싶어도 유저들의 손이 WASD에 익숙해져 있기 때문에 성공하기 힘들기 때문이다. 이처럼 업계의 표준으로 자리한 표현방식은 저작권 보호범위에 속하지 않는다.

▲ MMORPG의 표준 조작 중 하나로 자리한 WASD 조작

이 외에도 2D 대전액션게임에서 캐릭터를 좌우에 배치해 대결하게 하는 등 아이디어를 오직 그 방식으로밖에 표현할 수 없는 경우에 적용되는 ‘합체의 원칙’과 FPS에서 포탄을 던지면 자연스럽게 포화와 연기 효과가 들어가는 것 등을 지칭하는 ‘필수장면의 원칙’ 내에 있는 표현은 저작권 보호범위에서 제외된다.

또한 전설이나 신화, 민요와 같이 공공의 영역에 있는 저작물 역시 보호범위에 속하지 않는다. 실제로 인기 트로트 ‘사랑은 아무나 하나’의 표절 시비사건에서는 본인의 노래를 베꼈다고 주장한 원고 측 역시 민요를 토대로 노래를 만들었다는 부분이 인정되며 원고가 패소한 바 있다. 또한 지난 2002년에 진행된 ‘건바운드’와 ‘포트리스2: 블루’ 간의 소송에서도 법원은 동일 장르의 기존 게임에 통상적으로 적용된 부분을 ‘공중의 영역’으로 취급해 비교판단에서 제외했다.

저 게임은 표절이다? 겉만 보고 판단할 수 없어

게임업계에서 논쟁거리로 떠오르는 대표적인 저작권 분쟁 사례는 업체간 게임 저작물 도용과 표절이다. 넥슨 김정남 대리는 이와 같은 분쟁에서 가장 중요하게 작용하는 기준을 ‘실질적 유사성’이라 지칭했다. 저작권 보호범위에 있는 표현을 가려낸 뒤, 두 작품이 정말 비슷한 부분이 있는가를 판단하는 것이다. 따라서 저작권 침해 여부는 우선 독창적인 표현과 통상적인 아이디어를 가려내고, 표현 중에서도 저작권 보호범주에 포함하지 않는 것을 놓고 판단해야 한다.

특히 게임은 그 자체로도 저작물이지만 아트워크나 그래픽 디자인, 시나리오, 음악, 소프트웨어 등이 결집한 종합예술이다. 따라서 게임을 이루는 각 요소도 별도의 저작물로 인정될 수 있다. 실제로 중국에서는 게임의 저작권을 등록할 때, 캐릭터-음악-디자인 등 각 부분에 대한 저작권을 따로 받아야 한다.

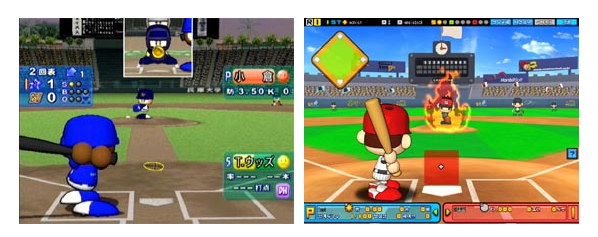

관련 사례로는 지난 2001년 ‘포트리스2: 블루’의 배경음악이 영국의 듀엣 페샵 보이스의 ‘go west’를 표절했다는 지적을 받은 바 있다. 게임 저작권 도용 사례의 대표적인 케이스 중 하나인 ‘실황 파워플 프로야구’와 ‘신야구’ 간의 분쟁은 국내에서 최초로 진행된 게임 캐릭터의 저작권 침해 소송으로 기록되어 있다.

▲ 게임 캐릭터에 관련된 국내 첫 소송으로 기록된 사례

세가의 '실황 파워풀 프로야구'와 네오플의 '신야구' 비교분석 이미지

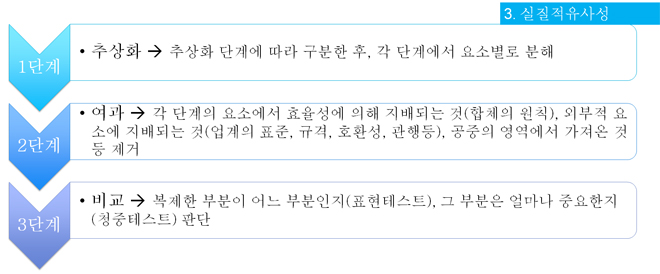

이처럼 다양한 콘텐츠가 복합적으로 결합된 만큼, 상황에 따라 전체적으로 또는 부분적으로 문제를 뜯어볼 필요가 있다는 것이 넥슨 김정남 대리의 의견이다. 그는 “게임과 같이 복잡한 저작물 간의 실질적 유사성을 가려내기 위해서는 추상화-여과-비교 등 3단계로 구분된 판별 방법이 적합하다”라고 밝혔다.

▲ 복잡한 저작물은 추상화-여과-비교 3단계를 거쳐 분석하는 것이 적합하다 (자료제공: 넥슨)

우선 ‘추상화’ 단계에서 게임을 캐릭터, 구조, 규칙, 그래픽 등 요소 별로 분해한 뒤, ‘여과’ 과정을 거쳐 그 중 저작권 보호범위 내에 있는 표현을 가려낸다. 총 두 단계에 거쳐 가려낸 표현 요소를 마지막 단계인 ‘비교’를 통해 얼마나 유사한가를 판단하는 것이다. 복제한 부분이 어디인지, 이 부분이 작품 내에서 얼마나 중요한 역할을 차지하는지가 판단 기준이 된다.

넥슨 김정남 대리는 “또한 게임은 각 부분을 모두 합쳐야 비로소 완성된 작품이 되는 ‘편집저작물’의 성격을 갖고 있기 때문에 모든 요소를 합쳤을 때 두 작품에 얼마나 유사성이 있는가도 따져 봐야 한다”라며 “만약 이 부분을 배제할 경우 저작권 침해 요소가 있음에도 법적으로 인정되지 않는 경우가 발생할 수 있기 때문이다”라고 밝혔다.

- 엔씨의 허술함 노린, 리니지 클래식 젤 무한 생성 사태 발생

- "월정액 외 추가 BM 없다"던 리니지 클래식, 또 약속 어겼다

- 레이싱게임 '레이시티' 스팀 페이지 오픈, 진위 여부 화제

- 원작 액션 살렸다, 몬헌 아웃랜더스 무기 소개 영상 공개

- [오늘의 스팀] ‘압긍’ 받는 요리판 발라트로, 정식 출시

- 몬헌 와일즈, 아이스본·선브레이크 같은 ‘G급’ 확장팩 낸다

- [오늘의 스팀] 아이작 개발자의 뮤제닉스, 판매 1위 ‘압긍’

- ‘찍어낸 얼굴’ 비판 여론에, 오버워치 신캐 ‘안란’ 외형 수정

- 최고 사양 629만 원, 아야네오 UMPC '넥스트 2' 6월 출시

- [오늘의 스팀] 디아블로 2 스팀에 등장, 판매 최상위

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|

-

1

리그 오브 레전드

리그 오브 레전드

-

2

발로란트

발로란트

-

3

FC 온라인

FC 온라인

-

410

리니지

리니지

-

51

아이온2

아이온2

-

62

오버워치(오버워치 2)

오버워치(오버워치 2)

-

72

플레이어언노운스 배틀그라운드

플레이어언노운스 배틀그라운드

-

82

서든어택

서든어택

-

92

.jpg) 메이플스토리

메이플스토리

-

101

로스트아크

로스트아크