카카오톡 게임하기 플랫폼의 위력이 여전히 지속되면서, 모바일게임은 매출 천억, 혹은 천만 다운로드 등 휘황찬란한 숫자로 포장된 황금성을 쌓고 있다. 그러나 매일같이 나오는 신작 게임과 매출 성과, 수출 계약 등 희소식에도 불구하고 업계 관계자들은 ‘모바일 낙관론’에 대해 경계를 표하고 있다.

화려한 겉모습과 달리 모바일게임은 공급과잉으로 인한 경쟁 심화 및 투자한 시간, 비용에 비해 거두고 있는 수익이 낮고, 매출 절반을 갉아 먹는 수수료 등이 모바일게임 장기적인 성장 가능성을 위협하는 폭탄으로 지목되고 있다.

매출은 1,000억 훌쩍, 그러나 손에 쥔 돈은…

카카오 플랫폼을 탄 모바일게임은 지난해 말부터 “역대 최대 성적”, 혹은 “분기 최대 매출” 등으로 포장되며, 들뜬 분위기를 이어 왔다. 하지만 이번 2분기 및 상반기 결산 성적은 만족감보다 실망감이 컸고, 이는 주가에도 영향을 미쳐 많은 상장사들이 연일 하락세로 장을 마감하기도 했다.

이러한 분위기가 형성된 근간에는 무엇보다 모바일 시대에 맞추어 선전했다고 볼 수 있는 기업조차 실질적인 영업이익률이 기대 이하로 나타났기 때문이다. 가장 두각을 나타냈던 CJ E&M 넷마블(이하 넷마블)조차 2분기 영업이익률 7%대이며, 위메이드나 컴투스, 게임빌 등도 각각 13%, 10%, 17%에 그쳤다.

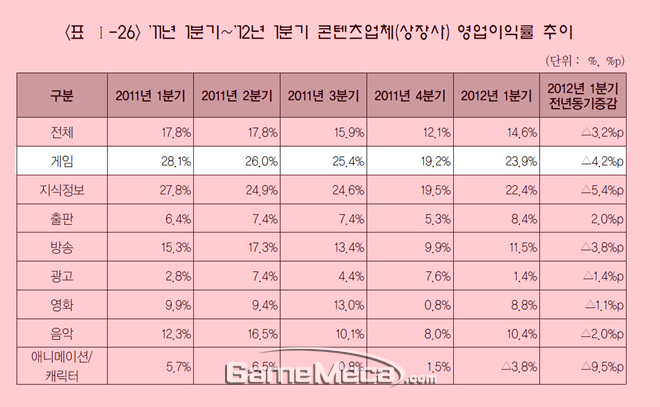

▲ 게임산업은 문화콘텐츠 중 가장 수익률이 높은 산업군이었다 (자료 출처: 한국콘텐츠진흥원)

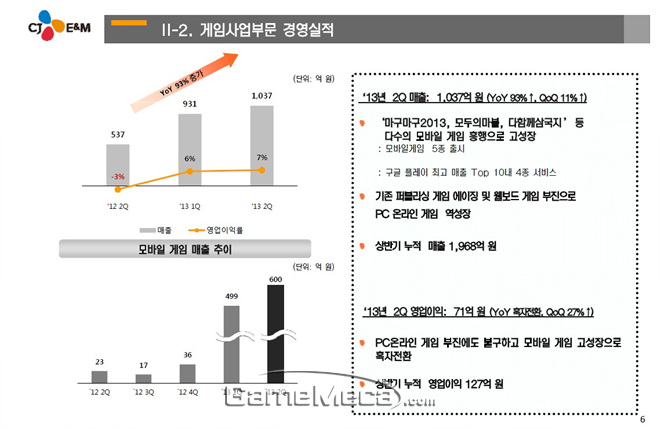

▲ 제2의 전성기를 맞았다고 불리는 넷마블이지만 영업이익 변화 추이는 완만하다

‘다함께 차차차’나 ‘마구마구 2013’, ‘다함께 퐁퐁퐁’ 등 모바일게임에 집중한 넷마블은 2013년에는 상반기에만 매출 1,967억 원으로 호황을 누렸지만, 전체 영업이익이 126억 원으로 그중 모바일게임은 '마구마구2013', '모두의마블' 등 흥행 돌풍을 일으킨 타이틀이 있음에도 영업이익 71억 원에 그쳤다. 이는 영업이익률 7%에 그친 수치.

‘윈드러너’를 중심으로 다수 게임을 론칭한 위메이드 상황도 다르지 않다. 위메이드는 2013년 1분기부터 모바일게임사 전환 이래 최대 매출 기록 달성을 자랑하며, 상반기 매출 1,257억, 영업이익 131억, 141억 원을 달성했다. 하지만 위메이드의 2분기 영업이익률 역시 13% 정도다.

모바일 전문 기업도 마찬가지다. 게임빌은 2분기 매출 204억 9,000만 원으로 34.5% 상승했지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 전년동기대비 38.7%, 32.3% 감소해 이번 분기 영업이익률 17% 정도다. 컴투스는 10%의 영업이익률을 올렸지만, 이는 전년동기대비 69% 가까이 줄어든 수치다.

모바일게임사의 이익률은 기대치 이상으로 낮은 10%대에 머무르는 반면, 위기론에 바람잘 날 없던 PC 온라인게임 기업은 여전히 20~30%에 이르던 큰 영업이익률을 달성하고 있다. 많은 게임을 론칭해도 주머니가 두둑하지 않은 것이 모바일게임의 숙제가 됐다. 이처럼 희비가 다시 엇갈리기 시작한 원인은 무엇일까.

경쟁심화·공급과잉, 장기 계획 세울 여력없다

그동안 온라인게임으로 대표되던 게임 산업은 대부분 하나의 타이틀이 성공하면 큰 비용 부담 없이 크게는 5년에서 10년까지 지속적인 이익을 거둘 수 있었다. 이에 상장사들은 향후 먹거리 마련 등 중장기적인 계획을 수립할 수 있었다.

반면 모바일게임 수명은 평균 3개월 정도로 턱없이 짧다. 게다가 개발부터 출시까지 주기도 빠르게 흘러간다. 그렇다고 소수정예로 회사를 이끌어 나가기도 힘든 것이 모바일게임은 더 잦은 홍보 마케팅이나 업데이트가 필요하며, 이도 아닐 경우 신작 준비를 해야 한다. 큰 사업을 꾸리기 보다 단기 프로젝트에도 여념이 없는 시기다.

이처럼 짧은 생명력은 5년, 10년의 중장기 계획을 세워야 하는 상장사에게는 큰 부담이다. 매출 흐름을 견고하게 이어나가기 위해서는 짧은 게임을 계속 쏟아 부어 히트작을 이어 가야 한다. 하지만, 모바일게임에서는 꾸준히 히트 타이틀을 생산한다는 것은 쉽지 않아 수익 안정성이 흔들리고 있다.

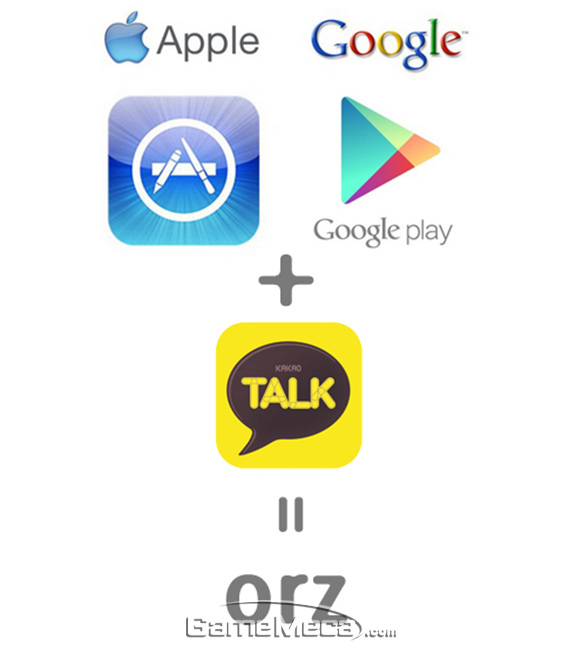

▲ 오픈마켓에 중간 상인까지 거치는 모바일게임은 그야말로 시작부터 절반이다

그러다 보니 많은 수의 게임사는 처음부터 순익 절반을 포기하고 시작한다. 페이스북이나 카카오 플랫폼과 같이 안전한 유통업자를 중간에 끼고 가게 되는데, 결국 애플과 구글 오픈 마켓 수수료 30% 외에 또 다른 중계인(플랫폼, 퍼블리싱 업체 등)가 더해지면 이익률은 계속 떨어지게 되는 순환이 반복된다. 카카오 입점이 필수 선택지로 떠오르면서 21%라는 수수료가 더욱 큰 부담으로 작용하고 있지만, 마케팅 효과와 안정성을 무시할 수 없어 받아들일 수밖에 없다.

모바일게임 해답은 미들코어와 홀로서기에 달렸다

모바일게임의 장기적인 발전을 위해서는 가중되는 수수료 부담을 줄이고, 단명하는 모바일게임의 라이프 사이클을 늘리는 것이 중요하다.

특히 우리나라처럼 특정 플랫폼 의존도가 높은 시장은 해당 업체의 정책 변경에 시장 전체가 요동치는 곳은 게임사의 독자 플랫폼 구축이 중요하다. 애플의 잦은 정책 변동으로 게임 검수 통과일을 가늠하기 힘들어지고, 카카오의 ‘애플, 구글 마켓 동시 출시’ 정책으로 한동안 카카오 게임하기 채널이 한적했던 것이 대표적인 사례다.

게임빌의 서클, 컴투스의 컴투스허브 등과 같이 독자 플랫폼이 활기를 띠어야 안정적인 매출흐름을 이끌게 되며, 페이스북이나 카카오, 라인(Line)과 같은 기존 플랫폼과도 유리한 협상을 이끌 수 있다. 일본의 GREE나 DeNA, Mixxi 등이 주요매출원인 뽑기 아이템 ‘콘뿌가챠’의 대대적 규제에도 매출이 하락하지 않았던 일례를 보면 이해할 수 있다.

업계에 미들코어 게임이 꾸준히 대두되고 있는 미들코어 게임 유행도 단순히 트랜드 예측에 그치지 않고 실제 성과로 나타날 필요가 있다. 적어도 2년 이상 롱런하는 게임을 만들어야 게임사도 차기 동력 마련을 위한 제대로 된 살길 모색에 나설 수 있다.

- 펄어비스, 도깨비 출시 내후년으로 예상

- [오늘의 스팀] 아이작 개발자의 뮤제닉스, 판매 1위 ‘압긍’

- "월정액 외 추가 BM 없다"던 리니지 클래식, 또 약속 어겼다

- 넥슨, 좀비 생존 PvPvE '낙원' 비공개 테스트 참가자 모집

- 롤 '점멸' F와 D키 사용량 통계 공개, 의외로 D가 다수파

- ‘찍어낸 얼굴’ 비판 여론에, 오버워치 신캐 ‘안란’ 외형 수정

- 크로노 오디세이 포함, 카카오게임즈 신작 4종 출시 연기

- 스팀 유저 리뷰에 PC 사양 표시하는 기능 추가된다

- [오늘의 스팀] 디아블로 2 스팀에 등장, 판매 최상위

- 콘코드 2라 불렸던 하이가드, 보름 만에 대규모 정리해고

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|

-

1

리그 오브 레전드

리그 오브 레전드

-

2

발로란트

발로란트

-

3

FC 온라인

FC 온라인

-

410

리니지

리니지

-

51

아이온2

아이온2

-

62

오버워치(오버워치 2)

오버워치(오버워치 2)

-

72

플레이어언노운스 배틀그라운드

플레이어언노운스 배틀그라운드

-

82

서든어택

서든어택

-

92

.jpg) 메이플스토리

메이플스토리

-

101

로스트아크

로스트아크